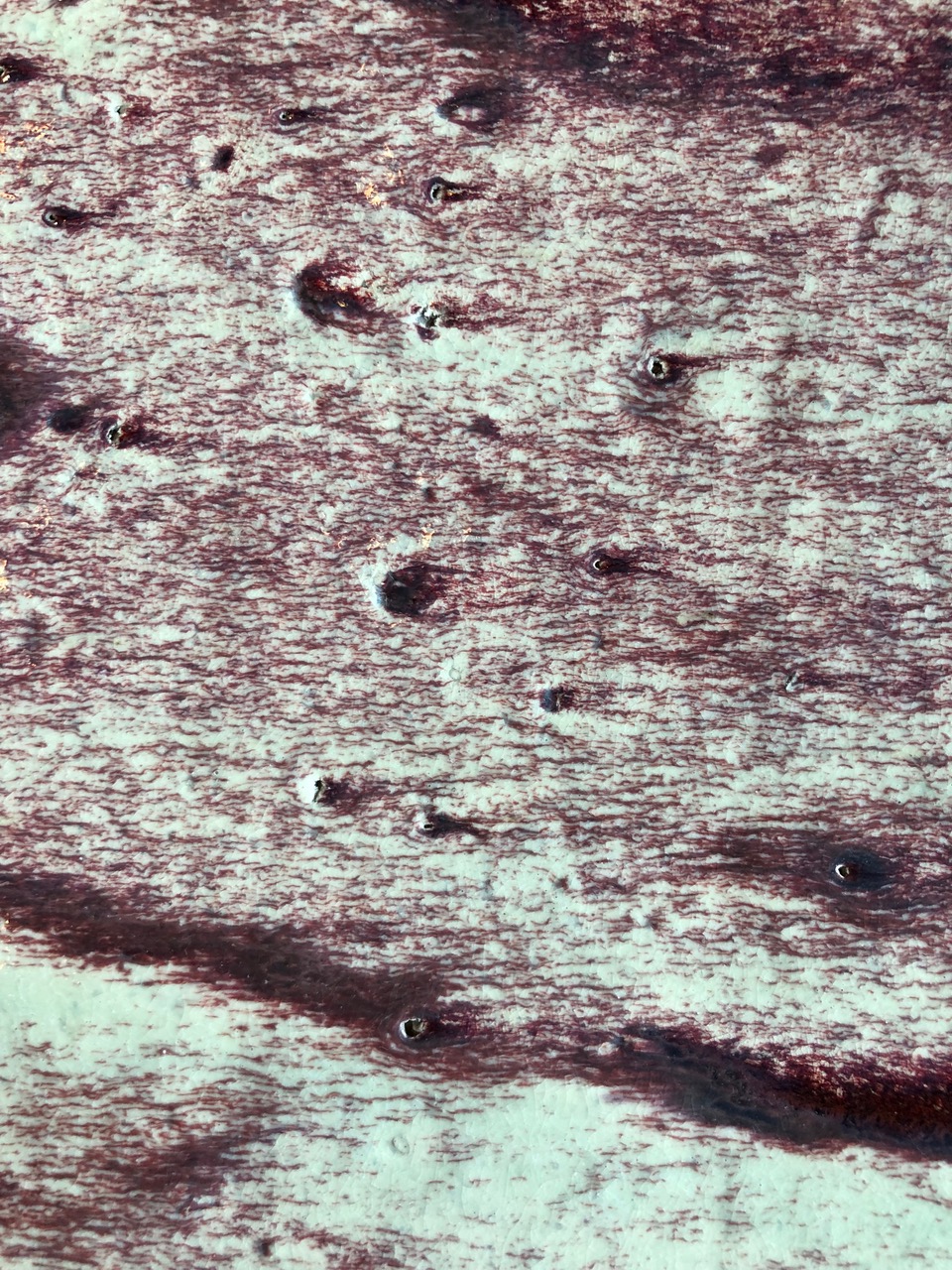

The Feuertruhe stoves are about making the effects of fire visible. The surface of Feuertruhe 1 bears traces of the flames that moved across it while firing its tiles. The glaze is made from burnt copper, wood ash and clay powder, which are also the materials from which the entire stove is made. It is constructed from ceramic tiles and stands on copper legs. Inside, it is full of ash. The wooden fire melts these rough, grey materials down into a colorful glaze that is smooth as glass.

I call these stoves “Feuertruhen” or “fire trunks” because a trunk often conserves something valuable. I like the idea of the fire as something precious that has to be sheltered but also tamed and controlled.

I call these stoves “Feuertruhen” or “fire trunks” because a trunk often conserves something valuable. I like the idea of the fire as something precious that has to be sheltered but also tamed and controlled.

Feuertruhe 1 was meticulously built in Matthias Schawerda's workshop in Niederösterreich.

The reduced-fired copper glaze turns red or green depending on the flow of air through the kiln. Hues of red indicate a lack of oxygen during the firing process, whereas the same glaze turned a watery green color where oxygen-rich air was pulled in through the openings in the furnace.

Feuertruhe 1 was showcased at the "HANDWERK UND FORM 2018" exhibition at Werkraum Bregenzerwald, in collaboration with Matthias Schawerda, Harry Simeoni, and Markus Faißt.